di ASSEMBLEA DONNE DEL COORDINAMENTO MIGRANTI

Dopo due anni dall’invasione russa dell’Ucraina, dopo il 7 ottobre, dopo mesi di violenza genocida contro la popolazione palestinese da parte dello Stato di Israele, il movimento femminista e transfemminista sta tenendo aperta la possibilità della lotta in questo mondo in guerra. Il 25 novembre a Roma eravamo cinquecentomila a dire no alla violenza maschile sulle donne. Due mesi dopo in Argentina il movimento si è riattivato nello sciopero generale contro il governo Milei. Il 27 gennaio centinaia di migliaia di donne si sono sollevate in Kenya contro l’ennesimo femminicidio denunciando la complicità del governo: lo Stato non è la soluzione ma è parte del problema. Questi sono episodi di un movimento transnazionale che sta sfidando realmente le condizioni del mondo in guerra, perché contesta l’assenza di alternative che la guerra impone. Per tenere aperto e allargare questo spazio di lotta dobbiamo combattere contro la colonizzazione del femminismo da parte della logica di guerra. Rifiutare l’ideologia militarista con il suo culto patriarcale dell’onore, della disciplina, della forza, delle armi; opporci alla normalizzazione della violenza; organizzarci contro lo sfruttamento che cresce mentre aumentano le spese per il riarmo; combattere l’islamofobia, l’antisemitismo e il nazionalismo che armano il razzismo. Essere una forza collettiva contro la guerra e i suoi effetti materiali sulle nostre vite, reclamare la fine dei bombardamenti in Ucraina e del genocidio a Gaza, dire di no alla militarizzazione della società e alla violenza degli Stati: questa è la sfida dello sciopero femminista e transfemminista dell’8M.

Scioperare per noi significa mettere in comunicazione donne e queer che vivono e lavorano in condizioni diverse, organizzarci per rompere le identità imposte dall’oppressione. Lavoratrici che hanno in tasca una cittadinanza svuotata e un salario povero, donne nere e migranti che fanno lavori essenziali per rinnovare il permesso di soggiorno, donne e queer russe e ucraine, palestinesi e israeliane, turche, curde e iraniane che stanno prendendo posizione contro la guerra e la cieca violenza israeliana in Palestina. Questo è il femminismo intersezionale e transnazionale di cui abbiamo bisogno. Per praticarlo, dobbiamo fare i conti con i privilegi che ci dividono. Ma non è possibile fare i conti con i privilegi se la storia che li ha prodotti viene ricordata solo per costruire identità immodificabili, se il privilegio viene invocato come una clava per censurare chi non è d’accordo, per imporre il silenzio sulle lotte. Siamo un’assemblea di donne italiane e migranti, sappiamo che avere la pelle nera significa subire un razzismo che rende presente la storia della colonizzazione e della schiavitù, ma sappiamo anche che il privilegio bianco vale poco per una lavoratrice dell’est che deve rinnovare il suo permesso di soggiorno per lavoro, o per un’operaia italiana che ha dovuto licenziarsi dopo la pandemia e ora non ha più nemmeno un sussidio minimo. La lotta delle donne in Kenya mostra che anche chi ha subito la violenza coloniale può diventare agente di quella maschile. Il razzismo, il dominio maschile e quello di classe attraversano i confini e deve farlo anche la lotta che li combatte. Non basta riconoscere i privilegi dati, fissando chi li incarna e chi non li può incarnare nelle posizioni immodificabili di oppressore e di vittima con le loro gerarchie. Come ha scritto bell hooks, i privilegi sono una pratica, non un’identità. Si può nascere bianche e lottare tutti i giorni contro razzismo e sfruttamento. Oppure si può praticare quel privilegio, trattando donne migranti, nere e lavoratrici come vittime da compatire, anziché attingere forza dalle loro lotte quotidiane. Per praticare un femminismo transnazionale e intersezionale non basta decolonizzare le nostre menti. Dobbiamo organizzarci per lottare contro le condizioni sociali che producono i privilegi.

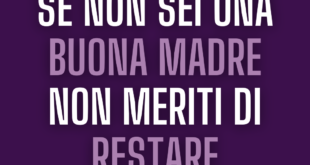

Lottare contro i privilegi significa lottare contro il razzismo normalizzato dalla logica di guerra. Il decreto Cutro, il progetto di centri di detenzione costruiti in Albania, la persecuzione fiscale delle lavoratrici domestiche migranti programmata dal governo Meloni, la convergenza della Gran Bretagna, dell’UE e dei suoi Stati sull’esternalizzazione e militarizzazione delle frontiere, l’islamofobia e la repressione di chi – in Germania come negli Stati Uniti – non può lottare contro il razzismo senza essere accusato di antisemitismo, tutto converge per limitare il più possibile la libertà di movimento. Dovunque, le forze di destra agitano un’ideologia della maternità che nasconde lo sfruttamento silenzioso del lavoro delle donne migranti, ancora più necessario a portare avanti i servizi essenziali travolti dai tagli della spesa pubblica in nome della corsa al riarmo. Il razzismo è un problema del nostro movimento perché scava trincee profonde che dividono e limitano la nostra capacità di costruire una lotta intersezionale.

Quelle trincee dobbiamo superarle se vogliamo essere parte di una mobilitazione transnazionale contro la guerra che non si limita a reclamare il cessate il fuoco perché non accetta una pace fatta di oppressione sessista, razzismo e sfruttamento. Non crediamo in una politica territorializzata, che autorizza a parlare solo chi vive direttamente una condizione di oppressione e in questo modo ci libera della responsabilità di prendere una posizione perché abbiamo il privilegio di non essere sotto le bombe. Non pensiamo nemmeno, come fanno certi maschi che pretendono pure di dare lezioni di lotta alle femministe, di poter rappresentare le condizioni di chi vive sotto le bombe come se fossero omogenee, né pensiamo di poter stabilire per loro qual è il modo migliore, o l’unico, di resistere. C’è chi fugge, chi cerca di riprodurre come può la vita e la società bombardata, c’è chi spera che l’ingresso nell’Europa neoliberale salverà quel poco che hanno dalle macerie della guerra, c’è chi trova l’unica difesa possibile dalla violenza genocida di Israele in organizzazioni confessionali per cui il patriarcato è una pratica di governo del territorio e un progetto politico, perché sono alternative praticabili. Ma se la guerra pone chi la subisce direttamente di fronte a queste alternative impossibili, la politica femminista dovrebbe tenere viva la possibilità di una liberazione che non riproduca il dominio maschile e lo sfruttamento. Persino l’Occidente, di cui pure vanno riconosciute tutte le responsabilità storiche, non è un fronte monolitico, perché milioni si stanno mobilitando per la fine del genocidio a Gaza e perché molteplici lotte lo tormentano. Per questo troviamo una forza femminista nelle manifestazioni organizzate in Cisgiordania da israeliane e palestinesi insieme. Rompere i fronti imposti dalla guerra è proprio la possibilità che ci hanno indicato le donne curde e iraniane, che si sono schierate a sostegno della lotta palestinese senza appoggiare l’Asse della resistenza – e anche per questo oggi sono ignorate da una parte dei movimenti che fino a ieri ne facevano una forza trainante per il femminismo globale. Eppure, il loro messaggio è chiaro: non c’è liberazione finché l’oppressione patriarcale continua. Questa è la sfida che abbiamo davanti, e che richiede di affrontare le contraddizioni che la guerra innesca senza paura, come Non Una di Meno ha cominciato a fare durante la sua assemblea nazionale.

Ci chiediamo che cosa ci sarà dopo le bombe e sappiamo che la guerra sta cercando di scrivere la risposta. Per dire la nostra dobbiamo sapere che non possiamo essere libere se in Ucraina o in Israele la massima emancipazione promessa a donne e queer passa per l’esercito. Non possiamo essere libere se vengono arrestate le donne russe che denunciano la povertà che ha obbligato i loro figli e mariti ad andare in guerra, mentre gli uomini ricchi sono potuti scappare. Non possiamo essere libere se per coincidere con la definizione di «femminismo decoloniale» dobbiamo trattare le donne israeliane e russe che si oppongono al genocidio e alla guerra come nemiche, e come alleati la Repubblica iraniana che opprime donne e queer, o il governo turco che reprime con le armi il progetto rivoluzionario curdo e chi lo porta avanti. Non possiamo essere libere se dopo il cessate il fuoco comincia una ricostruzione fatta di capitali che per fare profitti pretendono madri prolifiche, disciplina sessuale e autorità maschili per tenere tutto in ordine.

Noi ci aspettiamo che l’8 marzo in Italia queste intersezioni femministe transnazionali si esprimano con molte voci. Quelle delle lavoratrici che hanno l’occasione di unire le loro lotte frammentate contro lo sfruttamento e renderle visibili nel comune rifiuto della violenza maschile; di giovani donne, queer e uomini che dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin hanno scoperto la possibilità di liberare il loro presente dall’autoritarismo violento del patriarcato; delle migranti e delle donne nere che non accettano di dover lavorare, vivere, amare sotto l’ipoteca del razzismo; di chi in questi mesi si è mobilitata contro la guerra e per la fine del genocidio in Palestina, portando in piazza non solo la rivendicazione del cessate il fuoco, ma anche la pretesa di lottare contro il razzismo, contro l’oppressione, contro lo sfruttamento fomentati dalla guerra; di chi non crede che questa lotta sia indebolita o divisa da quella femminista, ma che al contrario la lotta femminista sia necessaria per rafforzarla. Lo sciopero femminista e transfemminista è la nostra occasione per far comunicare condizioni diverse, attivare processi e relazioni che ci permettano di essere la crisi dell’ordine che ci opprime, prendere posizione contro la guerra che vuole pacificare le nostre lotte, schierarci per la fine dell’assedio a Rafah e il cessate il fuoco a Gaza con la forza della nostra rivolta contro il patriarcato, attaccare con quella stessa forza la società che produce privilegi. Questo femminismo transnazionale e intersezionale è l’unico privilegio che vogliamo praticare, per fare dello sciopero dell’8 marzo la possibilità di travolgere le identità prodotte dal dominio e rompere il loro isolamento.

Coordinamento Migranti Il Coordinamento migranti Bologna e provincia è nato nel 2004.

Coordinamento Migranti Il Coordinamento migranti Bologna e provincia è nato nel 2004.